呼吸器の病気

E. 腫瘍性肺疾患

肺がん

はいがん

肺がん(1)概要と検査・診断

概要

肺がんは、肺に発生する悪性腫瘍で肺そのものから発生したものを原発性肺がんといい、通常肺がんといえば原発性肺がんを指します。一方、他の臓器から発生し、肺に転移したものを転移性肺がん、または、肺転移と呼びます。基本的にがんの性質は、どの臓器から発生したかで決まります。肺がんは、早期であれば手術が最も治癒の期待できる治療法ですが、発見された時には進行している場合が多く、手術のほかに放射線治療や抗がん剤治療、さらにこれらを組み合わせた治療が選択されます。進行した全身のがんの中では、最も治療が難しいがんの1つです。

疫学

日本人の2人にひとりががんになるといわれる時代ですが、年間約12万人が肺がんになり7万人が死亡する、がんの中で最も死亡数が多い病気です。また、5年生存率も30%強で、膵がんと並んで治療が難しいとされています。

原因と発病

肺がんの原因の70%はタバコですが、その他に受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品が挙げられます。タバコには約70種類の発がん物質が含まれており、肺や気管支が繰り返し発がん物質にさらされることにより細胞に遺伝子変異が起こり、この遺伝子変異が積み重なるとがんになります。

症状

肺がんに特徴的な症状はありません。肺がんの種類、発生部位、進行度によって症状は異なります。せき、たん、倦怠感(だるさ)、体重減少、胸痛などさまざまですが、これらの症状はほかの呼吸器の病気でもみられます。一方、血の混じった痰(血痰)は肺がんの可能性が高く、速やかに専門病院受診をお勧めします。日本人で最も多いのは無症状で、検診や、他の病気で胸部エックス線やCTを撮ったときに偶然発見される場合です。従って、最近では、人間ドックや検診にオプションでCT検診を選べるところもみられます。

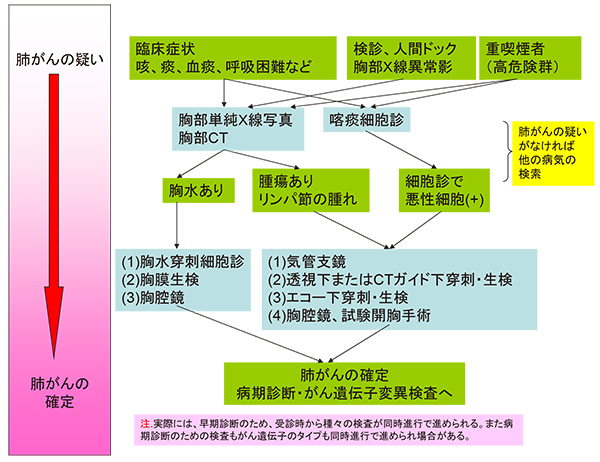

検査

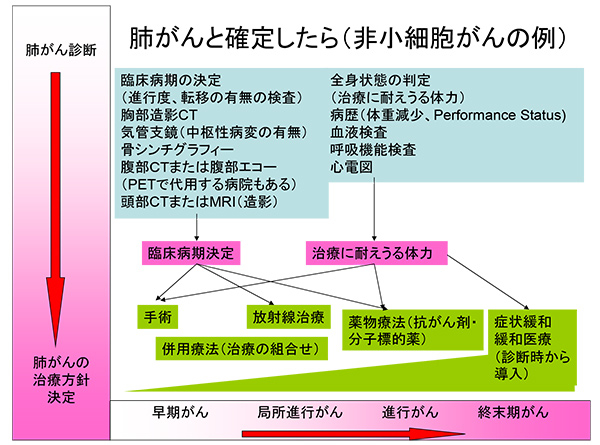

肺がんの検査には、①肺がんであることを調べる検査として、CT、痰検査や気管支鏡を用いた組織・細胞検査(病理学的診断)があります。胸水が貯まっている場合は、針を体内に刺して胸水を採取しがん細胞の有無を調べます。②肺がんの進行度(がんの広がり)を調べる検査には、全身CT、PET-CT検査、脳MRI、骨シンチグラフィなどが用いられます。以上の検査で、肺がんの種類(小細胞がん、扁平上皮がん、腺がん、大細胞がん)を明らかにします。肺がんの10-15%を占める小細胞がんと、それ以外の非小細胞がん(小細胞がん以外のがん)では治療法が異なり、さらに進行度に応じてそれぞれ治療法が異なります。進行度は、転移のないものから進行がんまで4段階に分けI期、II期、III期、IV期に分類し、さらに腫瘍の大きさやリンパ節転移の広がりによってA、B、C(A、B、Cの順で進行している、CはIII期のみ、IA期はIA1-3に)に分類します。

治療

極めて進行が早く、発見された時にはすでに転移している場合が多い小細胞肺がんと、小細胞肺がんほど早く進行しない非小細胞肺がんでは、治療法が異なるため、次の項を参照ください。

肺がん(2)肺がんの治療

小細胞肺がんは、発見時にはすでに転移していることが多く、遠隔転移(脳、骨、肝臓、副腎など:進展型と呼ばれる)がある場合は、抗がん剤治療を行い、遠隔転移がない(肺がんのある側の肺とリンパ節転移までに留まっている:限局型と呼ばれる)場合は、抗がん剤と胸部放射線照射の組合せが用いられます。進展型では、これまでシスプラチンとイリノテカンまたはシスプラチンまたはカルボプラチンとエトポシドを組み合わせた2剤併用療法が行われてきましたが、最近では免疫チェックポイント阻害薬という免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬を同時に使う治療法が一般的です。小細胞肺がんで用いられる免疫チェックポイント阻害薬にはアテゾリズブとデュルバルマブがあります。カルボプラチンとエトポシドとアテゾリズマブ後にアテゾリズマブの維持療法を行う治療法とカルボプラチンまたはシスプラチンとエトポシドとデュルバルマブ後にデュルバルマブの維持療法を行う治療法があります。

限局型では胸部に1日2回、週5日間で3週間放射線照射し、同時にシスプラチンとエトポシドを併用する抗がん剤治療を行います。抗がん剤治療は3週間~4週間を1つの単位(1サイクルまたは1コース)として4回繰り返します。その後、治療効果が非常に良好であれば予防的な脳への放射線治療を行うことを検討します。また、治療効果が良好であれば、予防的な脳への放射線治療の有無に関わらず、その後に免疫チェックポイント阻害薬であるデュルバルマブの維持療法を行う治療法が一般的です。

非小細胞肺がんは、IA1-IA2期では手術のみ、IA3期から手術可能なIIIB期までは手術後に抗がん剤治療を組み合わせるのが一般的です。最近では負担が軽い胸腔鏡(内視鏡)による手術も広く行われています。何らかの理由で手術ができない場合も、早期であれば定位放射線照射で手術並みに治すことが可能です。専門家のチームで手術が難しいと判断されたIIIA、IIIB期では胸部放射線照射(1日1回、週5日間を6週間照射)と抗がん剤2剤を組合せた併用療法を行い、その後にデュルバルマブの維持療法を行います。放射線照射ができないIII期、IV期では抗がん剤治療を行います。

進行肺がんについては、現時点では、治る方の割合は多いものではありません。近年、分子標的治療薬と呼ばれる新しい薬が開発され、対象となるドライバー遺伝子と呼ばれる遺伝子の変異や転座陽性の患者さんでは劇的な腫瘍縮小効果と延命効果が得られています。ドライバー遺伝子変異や転座としては、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、NTRK、KRAS、HER2があり、それぞれのドライバー遺伝子に対応した分子標的薬(オシメルチニブやアレクチニブなど)を使うことができます。一方で、これらの分子標的薬は、間質性肺炎などの副作用がでやすいことが知られており、注意が必要です。また、ドライバー遺伝子変異・転座のない患者さんには、免疫チェックポイント阻害剤または免疫チェックポイント阻害薬と抗がん剤の組み合わせの免疫療法が一般的です。免疫チェックポイント阻害薬としては、アテゾリズマブ、ペムブロリズマブ、デュルバルマブ、イピリムマブ+ニボルマブ、トレメリムマブ+デュルバルマブが用いられます。

また、喫煙者は肺がんになりやすいだけでなく、薬が効きにくい、副作用がでやすいといった不利な状況が確認されています。喫煙は、肺がんの発生に強く関与することが証明されており、現在、最も重要な肺がんの予防対策は禁煙の徹底です。いずれにしても、喫煙は今すぐ止めることが推奨されます。

治療費の軽減施策

高額療養費制度により、高額ながん治療費を軽減できる施策があります。自己負担分が一定額以上になった場合、負担が軽減されます。詳しくは、各病院のがん相談センターまたは相談員にお尋ねください。

生活上の注意

- 本人が禁煙するのはもちろんのこと、家族で禁煙に取り組みましょう。一部の治療薬は喫煙者で重い副作用が出現することがあります。

- 治療中は、感冒など感染に注意しましょう。

- 規則正しい食生活を心掛け、バランスのとれた食事をしましょう。

詳しい情報は「国立がん研究センターがん情報サービス」を御覧ください。

(2025年9月)

資料1

資料2