呼吸器の病気

C. アレルギー性肺疾患

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

こうさんきゅうせいたはつけっかんえんせいにくげしゅしょう

概要

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)は、全身の血管および周囲の組織に炎症が起きる病気で、以前はアレルギー性肉芽腫性血管炎(別名:チャーグ・ストラウス症候群)と呼ばれていました。EGPAは、自己抗体が関与するANCA関連血管炎に分類されます。自己抗体とは、人体の細胞や組織を自分の免疫機能が異物だと認識してしまうために作られる物質で、そのひとつであるANCA(antineutrophil cytoplasmic antibody:抗好中球細胞質抗体)は、白血球の一部である好中球に対する自己抗体です。ANCAが結合した好中球は正常に機能しなくなり、血管やその周囲組織の炎症や損傷を引き起こします。また、EGPAは、ANCA関連血管炎であること以外に好酸球が著しく増加して人体に影響を及ぼすという側面も持ち合わせています。発症原因に関しては、いまだに不明のままです。

疫学

本邦では、新規診断患者は1年間に100例程度で、喘息患者約5000人に1人の割合で発症します。本邦の有病率は、2020年には人口100万人あたり58.6人と報告されており、非常にまれな疾患であるだけでなく、治療に難渋するあるいは再燃を繰り返すケースが多くあるため、国の指定難病となっています。

臨床症状

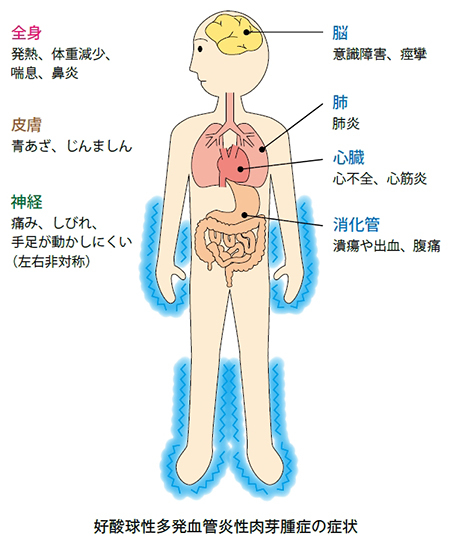

長引く咳・喘鳴・呼吸困難などのいわゆる喘息症状に加えて、発熱・体重減少・筋肉や関節の痛み・足にできる紫色の点状の出血・腹痛など全身の臓器に多彩な症状が起こります。(図)特に手足のしびれやビリビリとした痛みに加えて動かしにくさが起きるのはこの病気に特徴的です。これらは、全身の臓器におけるANCAと好酸球による血管や組織の炎症を反映しています。

診断

診断には、厚生労働省が作成した診断基準を用います。気管支喘息・鼻茸を伴う副鼻腔炎・アレルギー性鼻炎が元々ある患者さんに血液中の好酸球の著しい増加(末梢血白血球の10%以上又は1500個/μL以上)が起こり、そのあとに全身にANCAと好酸球による血管や組織の炎症症状が出現するという経過が重要です。血液検査でMPO-ANCAが上昇する例は強い診断根拠になりますが、すべての患者さんで認めるわけではなく、30~50%程度です。炎症を起こしている臓器の組織を採取して病理学的に診断をつけることも積極的に行われています。

治療

発症直後の治療では、ステロイド薬が使用されます。重症例や急速に進行する症例では、ステロイド薬大量投与療法を行うこともあります。ステロイド薬が効きにくかったり、重症の場合には免疫抑制薬を併用します。病状が安定したらステロイド薬を徐々に減量していきます。それでも効果が不十分であったり、再燃してしまう場合には、好酸球を増やす原因となるサイトカイン(細胞間の情報伝達を担う生理活性物質)を抑える生物学的製剤を用いた治療を併用します。手足のしびれ・痛み・動かしにくさが残ってしまう場合には、ガンマグロブリン(血液中の免疫に作用するタンパク質)を使用することもあります。

指定難病の申請

EGPAの患者さんの中で、この病気のために日常生活に支障をきたすような合併症がある場合には、指定難病の申請が可能です。

難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/entry/3878

参考文献

- 厚労省科学研究費補助金助成難治性疾患等政策研究事業 針谷正祥ら編. ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023.診断と治療社, 東京.2023

- 厚労省科学研究費補助金助成難治性疾患等政策研究事業 針谷正祥ら 編集. 抗リン脂質抗体症候群・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症・結節性多発動脈炎・リウマトイド血管炎の治療の手引き 2020. 診断と治療社, 東京.2021

- 関谷潔史. 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA). 日本喘息学会誌. 2023; 2: 70-5.

(2025年9月)

図