呼吸器の病気

C. アレルギー性肺疾患

気管支ぜんそく

きかんしぜんそく

概念

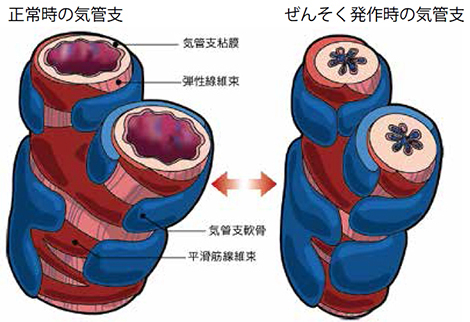

気管支喘息(喘息)は空気の通り道(気道)に炎症が続き、さまざまな刺激に対して気道が敏感になり発作的に気道が狭くなること(大火事)を繰り返す病気です。日本では子供の8~14%(赤澤 晃 ガイドラインの普及効果QOLに関する全年齢全国調査に関する研究報告書 2008年)、大人では9~10%(Fukutomi Y. Int Arch. Allergy Immunol 2010)が喘息です。高年齢で発症する方もおられます。炎症の原因はチリダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルギーやウイルス感染(風邪)によることが多いのですが、その原因が特定できないこともあります。

症状

発作的に咳や痰が出て、ゼーゼー、ヒューヒューという音を伴って息苦しくなります(必ずしもすべての症状が出るわけではありません)。夜間や早朝に出やすいのが特徴です。また、季節性に変化したり、冷気、香水や線香などの香りで誘発されることもあります。

診断

このような症状を繰り返したり、3週間以上続く場合には、喘息の可能性があります。呼吸機能検査で気道の空気の流れが悪くなっていないかどうか調べます。気管支拡張薬を吸ったあとにその流れが改善すれば喘息の可能性が高いです。また、痰の検査や吐いた息の中の一酸化窒素濃度などを測定して気道の炎症がないかどうか、血液検査でアレルギー体質かどうかなども検査します。

治療

症状が無ければ喘息は治ったと思われるかもしれませんが、気道の炎症は続いています。炎症が続けばいずれまた発作(大火事)が起こり、学校や会社を休んだり、日常・社会生活に影響が出ます。そして炎症が続くと気道が固く狭くなり元に戻らなくなりますので、治療によって症状をおさえることが困難になります。したがって、日頃から炎症をおさえる薬を使って発作を予防しなければなりません。その主役は吸入ステロイド薬です。適切に使用すれば副作用は少なく安全です。喘息の重症度に応じてその量を調整したり、他の薬を追加したりします。また、アレルギーなどの原因が分かっている場合はそれらを避け、喫煙していれば禁煙しましょう。もし発作が起こったら、即効性のある気管支拡張薬を吸入しましょう。何度か繰り返しても改善しなければ速やかに病院を受診してください。

(2025年9月)

資料1